Objetividad e interpretación

Resulta al menos comprensible que a los modernos las respuestas que nuestra ciencia y nuestra filosofía nos han dado acerca del universo nos parezcan las verdaderas, las únicas posibles. Natural es que apliquemos nuestros valores y nuestra construcción de la realidad a todas las civilizaciones posibles. El ser humano aspira a conocer al universo y, evangelizador en nombre de un Absoluto, quiere compartirla con los hombres. Hacer de sus búsquedas, la Verdad.

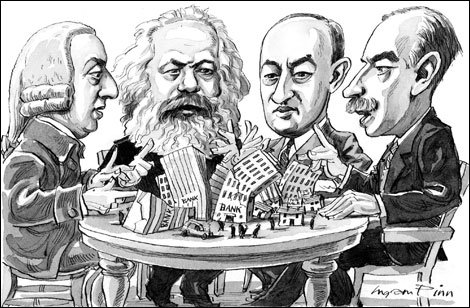

No ha actuado de otra manera ninguna civilización. La creación de una cultura; de un poder estatal cohesionado y fuerte implica la posesión de un poder que agrupe a los hombres. Y el mayor de todos los poderes es la Verdad pues su nombre es sinónimo de Salvación. Si aceptamos el establecimiento de un sistema político, religioso o económico que regule nuestro comportamiento es porque debe existir algo que compartamos.

Ciertamente las primeras aglomeraciones humanas nacieron por diversos motivos; aunque tiendo a creer que todas convergían en uno: la fiesta, la celebración religiosa. El arte y lo sagrado, esa raíz primigenia, esa pulsión y deslumbramiento ante el mundo. Que durante esas celebraciones se formase como sigue sucediendo en la actualidad un espacio para el intercambio de mercancías, noticias y conocimientos prácticos es lo más natural.

Sin embargo no es sino hasta que la religión se convierte en institución que surgen líderes, pues en ese momento el mundo comienza a deber ser; a convertirse de juego y sensación en orden; en precepto. La institución establece una disposición pues se concibe como la Verdadera. El juego ha terminado; nace la escolta que vigilará la ortodoxia así como aquellos que habrán de cultivarla. Profesionales de la histeria; veladores de lo Real.

El mito, una vez esclerotizado, es fuente de prodigios y al mismo tiempo de crímenes. El poseído por la Verdad sabe que fuera de ella no hay nada. Y todas las civilizaciones urbanas; todas las civilizaciones en tanto instituciones (que es decir, lo que nosotros llamamos de esa manera) siguen esa concepción del mundo.

No todas conciben del mismo modo su universo y la manera en que habrán de velar por esa verdad. Algunos simplemente pretenderán ser distintos de los otros hombres; de esa manera se protegen, defienden sus costumbre ante las influencias extrañas. Variación de sus obsesiones: el rito se convierte en fórmula y en cierto momento su riesgo es la esclerosis. En distintos momentos se ha vivido esa condición: la India en algunas etapas de su historia; la China de los mandarines; la misma Edad Media.

También existe la civilización misionera; la que lleva su verdad a los hombres: la que pretende salvarlos a todos. Empresa sobrehumana, caritativa y aciaga. El otro deja de verse como un expulsado de la Verdad y, dotado de conciencia, su existencia se comienza a concebir como una afrenta. El no-converso es al mismo tiempo un reto y una burla; conocer a otros seres es asomarse a la condenación pues darles humanidad es aceptar que su error es nuestra falta. El error; la pérdida de la Verdad es la muerte y el crimen.

Hay diferentes evangelizaciones; algunas de ellas siembran la duda; pero en su mayoría responden con sus certezas hacia el universo. También existen algunas conversiones espontáneas y otras llevadas por la fuerza. El desprecio y la sujeción es también un arma. Las grandes culturas evangelizadoras: el Islam y el cristianismo jugaron con ambas armas. Por un lado, el dolor y la sangre; por el otro, el desprecio y el ultraje.

Nuestra civilización moderna conoció por un lado la esclerosis y por otro, herencia del monoteísmo más tosco, la evangelización cuyo único límite es el del propio universo. Una verdad total; una verdad que mueve al asesinato. Todo aquel que esté fuera de ella es un ignorante, un intocable. Miles de otras civilizaciones; de cientos de miles de años de conocimientos etiquetados como errores, abortos. Nuestra razón como la única posible.

Orgullosos y vanos, pensamos que ninguna otra cultura se ha acercado más a la Verdad que nosotros; que esa evidencia existe y que por tanto hemos avanzado más que aquellos otros. Pero la vacuidad fue pensada por los indios miles de años antes que nosotros; la noción de accidente y conflagración cósmica fue la obsesión de los precolombinos; la cultura oriental concebía la existencia de la fuerza a distancia cuando nosotros jugábamos con la idea del flogisto y el éter. Pero todas esas culturas decían la verdad y al mismo tiempo ninguna lo hacía. El conocimiento no cambia al hombre pues éste siempre vive en un momento: aquel instante altanero en que se cree poseedor de la clave del universo es sólo uno más en su inevitable decadencia; un paso hacia su muerte. Asimismo, un paso más del milagro de su vida.

Hamlet en un momento se da cuenta de que todo el conocimiento del mundo no habrá de cambiar el nacimiento de cada amanecer. De la misma manera, ningún hombre ha escapado de la evidencia de sus sentidos. El universo que humilla nuestra torpe y vanagloriada inteligencia es el mismo que día a día ofrece sus frutos y sus realidades.

No hay época en que el hombre no haya sufrido la soledad; que no haya llorado a la muerte; no hay época en que haya bendecido al mundo por un encuentro, por un atardecer con el sol ardiendo en el horizonte. De la misma manera, tanto en mitad de la más remota isla del Pacífico como en el jardín de aquel famoso inglés de la manzana todo hombre se ha dado cuenta de que los objetos caen al suelo. Lo que hizo nuestra civilización fue vestir tal evidencia de mitología recubierta de números como otros la revistieron de imágenes antropomórficas; como otros de épica; como otros de cualquier otra palabra.

Se dice que la ciencia trabaja con evidencias y con verdades. Es verdad y tanto la ciencia occidental como sus correspondientes en otras partes del mundo mediante la observación han ampliado en ese sentido nuestros horizontes y la manera en como sentimos. Sin embargo una cosa son las evidencias de los sentidos y otra muy distinta las maneras en que construimos un universo lógico (accesible a nuestra razón) de esas certidumbres. Se dice que otras culturas están en el error no porque —como cándidamente pensamos— no conozcan aquellas certezas de las que está compuesta nuestra ciencia, sino porque no las integran a su mundo de la manera en que nosotros lo hacemos.

Nos reímos de que los mayas creyeran que el oro es el excremento del sol; de que los griegos pensasen que el origen del universo vino de Caos; de que los chinos pretendiesen ver en las leyes del cielo aquellas de la tierra. Pero no partían de una apreciación errónea de la realidad; sus sentidos no mentían. Lo que cambiaba era la manera en que valoraban y entendían esa evidencia. Que el oro sea excremento del sol o un objeto valioso por el que se puede matar sólo cambia en cuanto a la cantidad de sangre por tal idea vertida. Que el Caos primigenio sea una fuerza original e impensable no es una idea inferior ni superior a la conflagración cíclica de otros pueblos… o a la idea de un universo que aparece de la nada por la nada y sin explicación alguna. Utilizar palabras como “quantum”, “singularidad” o cientos de otros términos no explica mejor al universo que aquellos relatos o aquellos frutos de antiguo esfuerzo.

Creemos comprender al universo porque nuestra ciencia dice partir únicamente de las evidencias. Una visión ocurrente más que verdadera pues aunque es verdad que el método científico en ese sentido pide verificar datos; es imposible verificar la verdad de las presuposiciones que implica hacer entrar esos “descubrimientos” dentro de una cultura e ideología dada.

Nuestra visión del mundo, surgida del racionalismo del siglo XVII, establece un ateísmo militante. Por necesidad toda creencia quiere derribar a la anterior. Y nuestra época nace derrocando a la antigua noción del universo dominado por un Dios personal. Con ese derrocamiento viene contenida la alergia que el espíritu moderno siente ante cualquier asomo de sentimiento religioso. Somos incapaces de concebir un acercamiento distinto a lo sagrado porque nuestra civilización no ha conocido sino una religión institucionalizada. Para nosotros orden es moral. Y así, el mundo moderno también ha creado su nuevo orden y con él, la nueva moral y los nuevos inmolados por una Inquisición que modera a quien es poseedor de la Verdad.

Es más fácil cambiar la ciencia que cambiar al mundo que en ella ha depositado sus esperanzas. Lo mismo que una Edad Media cuyos conocimientos y pensamientos habían puesto en duda la autoridad de la Biblia, pero que se negaba a crear un nuevo universo donde tales ideas se conciliasen; así el mundo moderno que depositó su confianza en el poder de una ciencia y un destino racionales ha sido traicionada por ese mismo principio. La Edad media no desapareció por la fragilidad de su mundo: no hay manera de rebatir el delicado y sutil universo que los teólogos construyeron: la fe en el resucitado era una evidencia que la lógica no puede refutar. Su universo y sus explicaciones de ese universo son perfectos. Lo que lo derribó fue la apatía de los creyentes, asaltados por nuevas dudas; por nuevas evidencias que sugerían un desorden en su simetría.

Para un universo cuya meta es el control y el poder, la sola posibilidad de algo inexplicable, imprevisible o inexpresable en términos humanos debe ser reducida a mentira, superstición y disparate. Mediante una supuesta objetividad se echa por la borda al sueño, a la imaginación, al deseo, al miedo. Las sensaciones mismas son sometidas a la jerga “teórica” que no cambia al hombre, pero le da la tranquilidad de la palabrería. No podemos derrotar a nuestras pasiones, pero sí “explicarlas” y sojuzgarlas a mero “desequilibrio en el cerebro” o “reflejo animal”.

Pero esa supuesta objetividad es lo más alejado en sí de la objetividad porque inevitablemente desemboca en una interpretación de la realidad. No hay prueba en lo absoluto que desmienta la existencia del accidente, de lo imprevisible o, yendo a otros terrenos, de lo sagrado. Pero tranquilamente se desprecia. Es tranquilizador para una civilización depredadora comprender que el universo es materia y nada más que eso. Que no existe nada fuera de lo humano más que útiles a nuestro alcance. Saber que el universo está deshabitado (y que el mismo ser humano no es sino un engrane de esa maquinaria) para así dominarla y sangrarla sin sentimiento de culpa. Es el orden del universo: es la Verdad al fin despojada de “fanatismo”.

Esa es la definición misma de la dictadura: afirma algo sin brindar pruebas; no sólo lo afirma sino que reconviene a otras culturas por entregarse a la ignorancia. Una labor pontifical y evangelizadora; una civilización que prefiere el dominio al diálogo. Nada menos objetivo que nuestras conclusiones.

El tiro por la culata a las bases del mundo moderno se presenta cuando la Ciencia y la Historia que había entronizado como razón en movimiento se resisten a sus interpretaciones: desmienten sus esperanzas. La ciencia moderna descubre el azar y el caos; al accidente. En principio muestra la imposibilidad de manejar el total de los datos en una sola vida y al mismo tiempo admite la existencia del accidente: la presencia de lo inesperado. Por otra parte, la matemática y la Física —orgullos de Occidente— describen un universo donde es posible encontrar principios inverificables y otros que carecen de fundamento lógico conocido. Accidentes, eventos impredecibles; posibilidades infinitas. Todo lo contrario a la linealidad racional de la ideología occidental moderna.

El tiro por la culata a las bases del mundo moderno se presenta cuando la Ciencia y la Historia que había entronizado como razón en movimiento se resisten a sus interpretaciones: desmienten sus esperanzas. La ciencia moderna descubre el azar y el caos; al accidente. En principio muestra la imposibilidad de manejar el total de los datos en una sola vida y al mismo tiempo admite la existencia del accidente: la presencia de lo inesperado. Por otra parte, la matemática y la Física —orgullos de Occidente— describen un universo donde es posible encontrar principios inverificables y otros que carecen de fundamento lógico conocido. Accidentes, eventos impredecibles; posibilidades infinitas. Todo lo contrario a la linealidad racional de la ideología occidental moderna.

Cuando la realidad y las evidencias de esa realidad han cambiado, las ideologías y las mitologías se atrincheran. Si son vigorosas, acallan esas voces discordantes; si su salud es verdadera, las integrarán en su sistema y así ellas mismas cambiarán; se enriquecerán. Occidente ha conocido la lepra en su sistema desde hace al menos cien años en lo científico y más de cincuenta en cuanto a su visión histórica; en cuanto a su economía (en ambas vertientes; comunista y capitalista) ha previsto los desastres a los que lleva. Sin embargo, esclerotizada, su razón no ha cambiado: persiste en los mismos vicios.

Evangélica lleva su palabra de fe a otros pueblos con creencias distintas. Algunos de ellos también esclerotizados; otros, conocedores de algunos de sus recientes descubrimientos —ignorantes de otros—, desde sus interpretaciones del mundo, desde hace milenios. La India conoció la indefinición y el límite de la lógica desde hace miles de años; los australianos concibieron un mundo que tiene extrañas semejanzas con algunos pensadores metafísicos… Las evidencias no han cambiado; algunas se han ampliado dependiendo del punto de vista y del interés de cada civilización; lo que sí cambia es la manera en que se ordena el mundo. Si el cazador yanomami no conoce la relación sistemática entre velocidad y distancia es porque su mundo nunca se interesó en ello; en cambio conoce y percibe estímulos que nosotros no podemos explicar (leer con el olfato humano el rastro de un animal; saber la especie, el tiempo en que fue dejado; la dirección a la que se dirigía). Por supuesto lo explicará desde su visión del mundo; en nada inferior o superior a la nuestra. Pero distinta: posibilidad y cambio.

Vida es pluralidad; imaginación. Muerte es uniformidad y certezas implacables.

César Alain Cajero Sánchez